廃用症候群と介護リフトの役割 2

2021/11/08

カテゴリー商品マメ知識

前回のおさらい

廃用症候群とは

長期に続く安静状態により起こる、様々な心身の機能低下等のこと。

生活不活発病とも言われる。

➡病気やケガで過度に安静にすること

➡やる気がでない、外出が億劫、面倒くさいと感じて日常生活の動作が少なくなること

以上のようなことに起因します。

若い人にも起こりますが、高齢者には深刻な影響を及ぼします。

どのようなことが起こる?

身体を動かさない・重力に抗わない、ずっと同じ部屋にいるなどで、

➡体力・筋力・骨量が低下。関節可動域が狭まる。

➡循環器・消化器などの臓器機能が低下。

➡認知機能・生活意欲が低下。

こうした心身の低下は、さらなる活動低下につながり、これが連鎖して悪循環に陥ります。

では、廃用症候群をどう予防し、なってしまったらどうすれば改善するのか。

予防・改善について、介護リフトがどんな役割を担えるか、ご紹介します。

廃用症候群の予防・改善と介護リフトの役割

廃用症候群は『日常生活の動作が少なくなることに起因』しています。

であれば、日常生活の動作を続けることが予防・改善となりえます。

日常生活動作の重要性

日常生活動作とは、

排泄・入浴・食事・着替え・整容など、まさに日々行っている生活そのものです。

立ったり座ったり、起き上がったりすること、手や口を動かすこと、身だしなみを整えるなど、自然に行っていることが筋肉や骨、消化、血液循環など生態活動を活性しているのです。生活動作を続けることが予防となり、また、改善につながっていきます。

ケガや病気で行動や動作に制限がかかってしまった時には、ベッドで寝続けることや、車椅子に座り続けることなく可能な限り動くことが重要になります。そしてそれは、とても簡単なことでクリアできます。

・身体を起こす

・座位をとる

・立上がる

例えばそれだけで、予防・改善が見込めます。

介護リフトはそのサポートをします。

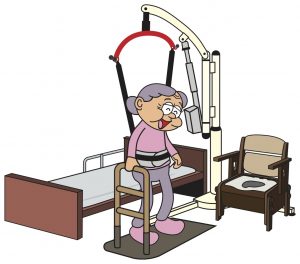

介護リフトの役割

寝たきり、座りっぱなしの状態から脱却するために、介護リフトは有効です。

リフトが立位を支えます。

また、立位歩行のサポートも。

立ちあがること、立位の保持、歩くという全身運動を安全にサポート。

自分で立って、トイレに行くことも不可能ではありません。

リフトで身体を起こすことや、端座位をサポートします。

身体を起こしたり、足の裏を床に付けるだけで筋肉を刺激し、血液循環を促進します。

天井を見続ける単調な視界から、部屋の景色やTV、PCを見るという視界の変化も良い刺激になります。端座位からなにか作業をすれば、楽しみも増えます。

端座位歩行が可能なスリングを使って、ベッドの上から、ベッド周りを活動範囲に拡大することができます。

1日の中で、少しでも可能な動作を取り入れることで、廃用症候群を予防、また、改善を見込めます。介護リフトは安全な生活活動のサポートができます。